从司马南事件看舆论焦点错位:警惕私有化暗流

事件始末:从税务风波到舆论分化

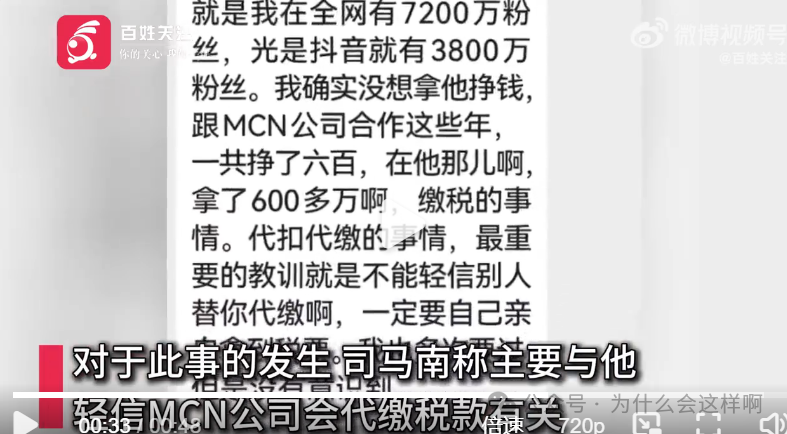

2025年3月21日,央视、新华社与人民日报三大官媒同步披露知名网络意见领袖司马南涉嫌偷漏税一事,瞬间引爆舆论场。根据报道,司马南通过其控制的某影视公司偷逃税款数十万元,经税务机关对其所有涉税项目核查后需补缴税款及罚款共计900万元。面对舆论压力,司马南迅速回应,以诚恳态度公开致歉,并解释称税务问题源于合作公司的重大过失——双方曾明确约定由该公司代扣代缴税款,但后者未履行义务,导致其陷入被动局面。

这一事件迅速引发两极分化:支持者认为司马南是“遭人构陷”,强调其主观无逃税意图;反对者则痛斥其“虚伪双标”,甚至将事件定性为“劣迹艺人”的必然结局。更值得关注的是,舆论焦点在极短时间内从“税务问题”转向“立场之争”,甚至与同期发生的李嘉诚出售港口资产事件形成诡异关联。有网友尖锐指出:“司马南补税900万的热搜铺天盖地,李嘉诚配合美国抬高中国制造成本的新闻却被报道司马南逃税大媒体给悄无声息——这究竟是‘围司救李’,还是选择性监督?”

焦点错位:当个体过失遮蔽结构性危机 税务问题的法律边界与社会隐喻

不可否认,依法纳税是公民基本义务。我国对偷逃税行为的惩处向来严厉,范冰冰、郑爽等案例早已划定红线。司马南若确涉违法,理当承担法律责任。但问题的复杂性在于,此次事件被迅速符号化:对某些群体而言,司马南的“人设崩塌”成为否定其所有社会批判的绝佳契机;而对另一些人来说,事件则被解读为“针对异议者的定点清除”。

值得警惕的是,当公众注意力过度集中于个体过失时,更重大的结构性危机正在被遮蔽。李嘉诚旗下企业近期将中国重要港口资产低价转让给美国财团,这一行为被经济学家视为“系统性风险”——通过操控物流节点抬高中国制造出口成本,削弱国际竞争力。若此类战略性资产流失成为常态,中国在全球产业链中的地位或将面临不可逆损伤。然而,与司马南事件引发的全民热议相比,涉及国家经济命脉的议题却在舆论场中异常冷清。

舆论战背后的意识形态博弈

更深层的冲突在于价值立场的对立。司马南自2021年质疑联想改制问题以来,始终被视为“反对资本无序扩张”的标志性人物。他通过系列视频揭露某些企业在改制过程中“化公为私”的操作手法,引发公众对国有资产流失的广泛担忧。这种批判性姿态虽招致既得利益集团的反扑,却也使其获得超5000万粉丝的支持,成为民间监督力量的重要象征。

而今,随着税务风波发酵,反对势力正试图将事件扭曲为“反市场”“反民营经济”的话术狂欢。他们刻意忽略司马南多次公开肯定华为、胖东来等优秀民企的事实,更回避其批判矛头始终对准“权力与资本勾连获利者”的核心立场。这种舆论操弄的本质,是将具体问题讨论异化为立场站队,进而消解对真问题的追问——正如当年崔永元因揭露行业黑幕遭舆论围剿的翻版。

历史镜鉴:苏联悲剧的当代警示 既得利益集团与体制崩解的因果链

回望苏联解体的历史教训,正是特权阶层将“改革”异化为“分赃”的进程。当官僚集团发现计划经济体制限制其将权力转化为私有财富时,他们选择主动摧毁原有制度。正如俄罗斯学者谢尔盖·卡拉-穆尔扎所言:“不是人民抛弃了社会主义,而是精英们背叛了社会主义。”这种“体制内革命”的后果触目惊心:国家财富被寡头瓜分,普通民众生活水平暴跌,超级大国地位灰飞烟灭。

当前中国面临的挑战与彼时的苏联存在微妙共振。某些势力以“市场化改革”为名,试图将教育、医疗等公共产品全面推向资本主导模式;借“混合所有制”旗号,行蚕食国有经济之实。司马南等人对这类现象的批判,本质上是在守护社会主义市场经济的底线——既要发挥市场效率,更要防止资本僭越公共利益。

舆论沉默螺旋与社会平衡打破

历史经验表明,当批判性声音被系统性压制时,社会将失去纠错能力。斯大林时期对“不同意见”的过度清理,最终导致官僚体制僵化;戈尔巴乔夫放任西方意识形态渗透,则加速了苏联意识形态阵地的瓦解。今天的中国同样面临平衡难题:若因司马南的个体过失而否定其合理批判的价值,无异于向全社会释放“莫谈国是”的危险信号。那些试图通过资本扩张改变中国道路的势力,将获得更大的操作空间。

道路之争:守护社会主义市场经济的底线 伟人遗产与当代使命

毛泽东同志早在1959年便警示:“修正主义比教条主义更危险。”邓小平同志在南方谈话中明确强调:“如果我们的政策导致两极分化,我们就失败了。”这些论断的当代价值愈发凸显。社会主义市场经济本质是“有效市场+有为政府+有机社会”的三元平衡,任何试图将改革简化为“全盘私有化”的论调,都是对中国特色社会主义的背离。

司马南现象的意义,正在于揭示了这种道路之争的严峻性。当他质问“联想改制是否存在国有资产流失”时,触碰的不仅是某家企业的历史问题,更是整个社会对公平正义的期待。这种质疑本应成为完善制度的建设性力量,而非被简化为“打压民营经济”的罪名。

复杂语境下的理性抉择

我们不必神化任何个体。司马南在税务管理中的疏漏确需依法处理,其团队若存在违规操作更应严肃追责。但绝不能因个体的不完美,就否定其所代表的社会监督价值。就像我们不能因鲁迅抽鸦片就否定其文学成就,不能因爱因斯坦私德瑕疵就推翻相对论——对公共人物的评价,应区分私人领域与公共价值。

当前亟需建立更健全的舆论生态:既要依法查处违法行为,也要保护建设性批评的空间;既要规范网络言论秩序,更要防止“解决提出问题的人”的思维回潮。唯有如此,才能避免重蹈苏联“因言获罪”与“舆论失控”的双重陷阱。

结语:在纠错中前行

司马南事件恰似一面多棱镜,折射出转型期中国的复杂图景:法律与道德、个体与集体、批判与建设的多重张力在此交织。我们不必将其简化为非黑即白的对立叙事,而应视作完善社会治理的契机。

让该归法律的归法律,该属舆论的属舆论。对于税务问题,相信司法机关会给出公正裁决;但对于涉及国家发展道路的大是大非问题,每个公民都应有清醒认知。历史反复证明,一个健康的社会既需要啄木鸟清除害虫,也需要包容不同声音的胸怀。唯有在法治框架下保持理性对话,才能避免陷入“捧杀”与“棒杀”的循环,走好属于我们自己的道路。

此刻重读毛泽东同志在《论联合政府》中的论断仍振聋发聩:“共产党人必须随时准备坚持真理,因为任何真理都是符合人民利益的;共产党人必须随时准备修正错误,因为任何错误都是不符合人民利益的。”这或许是对待司马南事件最应秉持的态度——既不姑息错误,更不因噎废食。唯有如此,方能在风云激荡中守护好社会主义的红色江山。